На Рижском взморье

Вадим Хохлов пт, 03/09/2018 - 07:07

«Витрина Советского Союза», «европейская Рига». Кто не слышал подобных клише в бытность великой страны СССР? Не довелось нам в те времена посмотреть «витрину», решили наверстать упущенное в нынешнее время. Начало февраля – не самый курортный сезон, но во всем есть своя «изюминка». Глинтвейн и припорошенные снегом крыши старинных домиков – это «фишки» зимней Риги.

Как добраться до Риги из Санкт-Петербурга?

Нет проблем. Можно самолетом. Правда, дороже, да, к тому же, и в Питере, и в Риге дополнительные расходы и время будут потрачены на то, чтобы добраться в аэропорт и из него.

Мы выбрали поезд. Почему? Неспешная посадка без досмотров вечером на Витебском вокзале, сон под мерное постукивание колес, а в девять утра прибытие практически в центр Риги. В нашем случае до отеля оставалось пройти 100 м.

Уже после первого дня знакомства с городом мы оценили удобство расположения выбранного отеля. Вокзалы железнодорожный и авто, продовольственный рынок, собственно Старая Рига – все оказалось рядом!

Конечно, предварительно мы разрабатывали варианты маршрутов, очередность знакомства с историческими местами, но в реальности все получилось немножко по-другому. Главная тому причина – свежий февральский морозец с ветерком.

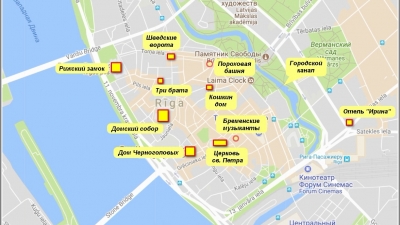

Старая, историческая часть города опоясана Городским каналом, до которого от нашей гостиницы всего около 200 метров.

Сразу за каналом начинается лабиринт узких, мощеных брусчаткой улочек, зажатых симпатичными домиками с крутыми черепичными крышами, над которыми прокалывают небо иглы соборов и церквей.

И среди этого множества неповторимых строений встречаются самые-самые. Вот, например, Кошкин дом. Он был построен в 1909 году и кошки на его крыше изначально были повернуты хвостами в сторону здания гильдии, куда не хотели принимать купца – хозяина дома. И развернуты коты были только после приема «мстительного» купца в гильдию. Если вы внимательно пересмотрите легендарный фильм «Семнадцать мгновений весны», то увидите это здание «в роли» швейцарской гостиницы.

Здания «Три брата» на улице Маза Пилс. Интересно, что построены они в разные времена: Белый брат – в конце XV века, Желтый брат – в середине XVII века, а Зеленый брат – в начале XVIII века.

На Ратушной площади привлекает внимание своей вычурностью дом Черноголовых. Откуда такое название? В конце XIII века существовало братство, одним из патронов которого был св. Маврикий (его символ – черная голова в гербе братства). В братство принимали молодых, неженатых иностранных купцов, занимавшихся закупкой и доставкой товаров в Ригу. До обеда здание выполняло роль биржи, а вечером превращалось в место проведения досуга и торжественных мероприятий.

Пять минут ходьбы – и мы на площади Домского собора. Оказывается, собор строился около 60 лет! Интересно внутреннее строгое и торжественное убранство: витражи на окнах, гербы на колоннах, надгробные плиты в полу. Маленькое разочарование – молчащий по причине профилактических работ знаменитый орган собора.

Заслушавшись сотрудницу музея, охотно рассказавшую нам не только про историю, но и про сегодняшнюю бытность собора и немножко всей Латвии, мы и не заметили, как город погрузился в вечернюю темноту.

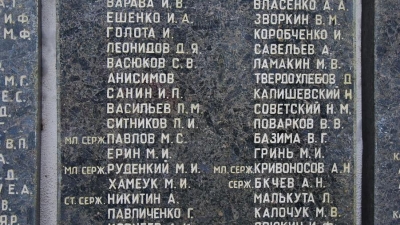

Следующий день мы посвятили важной миссии – поездке на братскую могилу, в которой погребен мой дед, Гавриков Александр Иванович, погибший при освобождении Латвии в январе 1945 года. На протяжении долгого времени самым сложным было найти место его захоронения. Это стало возможным благодаря огромной работе, проводимой поисковиками и просто неравнодушными соотечественниками, организовавшими сайт «Наша Победа». Сама же поездка из Риги в Салдусский край к поселку Курсиши не вызвала у нас трудностей.

Будучи в Риге, мы не могли не побывать на побережье Балтийского моря, поэтому утром очередного дня отправились на железнодорожный вокзал. Поездка до станции Майори, что в центральной части Юрмалы, заняла 30 минут. Еще 10 минут нам понадобилось, чтобы дойти между домами отдыха и особняками до пляжа. Косматые темные тучи, робкие серые волны, облизывающие ледяную кромку, полоса белого пледа между морем и соснами, простирающаяся на долгие километры, и очищенная от снега прогулочная дорожка – вот прибрежный пейзаж зимней Юрмалы.

Мы прошли по берегу до указателя, подсказывающего направление на железнодорожную станцию «Дзинтари», и повернули согласно его стрелке на улицу, начинающуюся прямо от пляжа. Сразу же за дюной увидели флаги с названием легендарного концертного зала. «Дзинтари». Не впечатлил.

Зато наш взгляд привлекали разные по решениям, стилю, старые и новые загородные дома, особняки.

Покрутив юрмальский глобус, мы вернулись к электричке по улице Йомас – местному аналогу московского Арбата.

В оставшиеся два дня мы снова бродили по улочкам Старой Риги, изначально сориентировавшись со смотровой площадки церкви Святого Петра.

До постройки телебашни эта церковь была самым высоким зданием города. Шпиль возвышается на 123 м. Площадка второго яруса шпиля находится на высоте 71 м и доступна для всех, кто желает взглянуть на город.

Внутри церкви выставлен бронзовый петушок – флюгер, украшавший башню более 250 лет. После очередного обрушения шпиля оригинал получил значительные повреждения и был заменен копией. Оказывается, петушки в древние времена имели один бок черным, а другой – золотым. Это облегчало горожанам ориентироваться в направлении ветра. Золотой бок, развернутый к городу, извещал о том, что ветер дует с моря и позволяет торговым судам зайти в порт.

Только с берега Даугавы и Вантового моста мы смогли охватить панораму Рижского замка, в котором располагается резиденция Президента.

Мы познакомились с рижскими бременскими музыкантами.

Мы бродили вдоль средневековых крепостных стен.

Неоднократно проходили мимо часов «Лайма», считая их современным арт-объектом, а между тем стрелки часов ходят с 1904(!) года.

«Ныряли» в арки проходных дворов, забредали в таинственные переулки и тупики...

Согревались глинтвейном в уютных кафешках.

Изучали коллекцию городских гербов Латвии.

Нам были интересны места и за пределами старого города. К примеру, продовольственный рынок, который занимает несколько ангаров, использовавшихся ранее для постройки дирижаблей. Конечно, это не одесский привоз, но разнообразие рыбы и морепродуктов удивляет.

Одно из проявлений латвийской идентичности – архитектура в югендстиле (рижский модерн). В деловом центре Риги сохранилось достаточно много зданий постройки 1904-1914 годов с причудливо украшенными фасадами.

Так и ходили мы по этим кварталам, задрав головы и щелкая затвором фотоаппарата, пока не увидели флаг на здании российского посольства. Увидели и поняли, что путешествие подошло к концу и пора возвращаться на Родину.