Вологодские палисады

Вадим Хохлов вт, 12/10/2019 - 19:34

Ноябрь, конечно, – не самый приятный месяц для путешествий в России. Но мы все же решили, что слякоть и ненастье не испортят нашего впечатления от знакомства с древнейшим городом Русского Севера - Вологдой. Так оно и случилось.

Арендовать на три дня квартиру и купить железнодорожные билеты оказалось совсем не сложно. Ночь под стук колес – и вот он, перрон вологодского вокзала. Уже через два часа после приезда мы были в историческом районе «Верхний Посад», возле символичной «Двери в…». Здесь нашу группу ожидала жизнерадостная, влюблённая в свой город, девушка Катя, которая провела интересную и живую экскурсию по центру Вологды.

Мы увидели памятник основателю города и узнали, что по официальной версии датой создания города считается 1147 год - год закладки Троицкого монастыря преподобным Герасимом. Однако, единства мнения по этому вопросу у историков нет. В новгородских источниках Вологда впервые упоминается в 1264 году. Нет единого трактования и самого названия города. Согласно основной версии слово «Вологда» древневеппского происхождения и означает «река с белой водой».

И в этой «белой» воде очень художественно отражаются иглы православных храмов.

Нас провели старинными улочками вдоль домов с резными полисадами, ажурными украшениями фасадов, разнообразными мезонинами, характерными именно для местного деревянного зодчества.

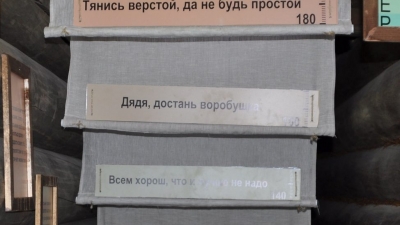

Удивил нас не только названием, но и многочисленными диковинными вещицами «Музей забытых вещей».

Исторический центр города – Соборная горка, часть которой ныне занимает сквер.

Похоже, на этой возвышенности и есть средоточие исторической памяти Вологды.

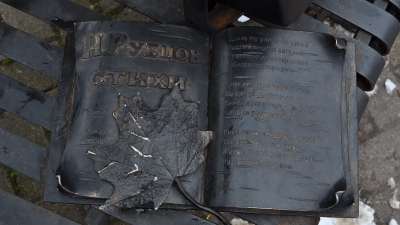

На крутом берегу установлена скамья, посвященная Николаю Рубцову, с гармонью и томиком стихов поэта.

В сквере, чуть выше по течению реки – самоироничное увековечивание буквы «О», напротив которой, совсем рядом, располагается дом писателя Варлама Шаламова.

Ещё несколько метров – и мы на Кремлевской площади, перед Софийским собором, построенном в эпоху Ивана Грозного.

Каменные стены с башенками возле храма ограждают архиерейский двор – резиденцию вологодских епископов. Его ещё называют «Малый кремль». Сама же городская крепость, при закладке которой в 1566 году лично присутствовал Иван Грозный, имела площадь, в полтора раза превышающую площадь московского кремля. Тридцать две башни венчали оборонительные стены. Оно и понятно – сюда планировался переезд столицы государства.

Со смотровой площадки на колокольне можно представить себе прежние размеры крепости, границами которой были реки Вологда и Золотуха и искусственные рвы вдоль современных Октябрьской и Ленинградской улиц. Из всех укреплений на сегодняшний день просматриваются лишь остатки рвов в Кремлевском саду.

Еще одна визитная карточка Вологды – кружева. Им посвящен целый музей в здании на Кремлевской площади.

На следующем фото запечатлена церковь Иоанна Златоуста в Заречье. Привлекла наше внимание тем, что, при темных оконных проемах самого здания, в реке отражался мерцающий огонёк. Проявление физики в божественном :).

Ещё одна точка нашей экспедиции по городу – Красный мост, возле которого к 600-летию электрификации города создали оригинальный памятник первому электрическому фонарю.

Закончили мы свой «дневной дозор» у дома, в котором останавливался во время своих визитов в Вологду Петр Первый. Внутренний интерьер не увидели (музей был закрыт), но снаружи все не по-царски скромно. Что интересно – заброшенный дом был выкуплен дворянами города и превращен в музей к 200-летию рождения императора.

Второй день своего пребывания мы посвятили архитектурно-этнографическому музею Вологодской области Семёнково. Он находится на мурманской трассе, в 12 км от города. Из различных районов области сюда перевезены настоящие крестьянские дома и хозяйственные постройки реальных хозяев с целью воссоздания быта русской деревни. К примеру, Георгиевская церковь, построенная в конце XVII века, изначально находилась в верховьях реки Уфтюги, в деревне Поцкий погост.

А ветряная мельница постройки 1919 года была выявлена в деревне Борок Тотемского района во время научной экспедиции 1989 года, после чего её «эвакуировали» в музей.

Фактически здесь «построена» небольшая деревня с домами хозяев разного достатка.

Можно зайти в баньку «по-черному», осмотреть амбары, зачерпнуть ведерко студёной воды из колодца…

Дома′ все тоже «живые»: они дымят растопленными печками, рассказывают о своих мастеровитых жильцах, скрипят половицами и даже кормят блинами!

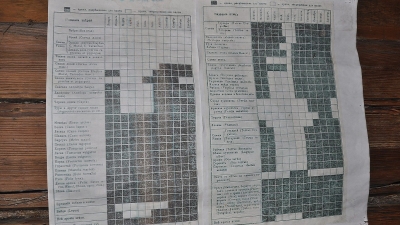

Увидев календарь охотника на стене избы, пришлось в очередной раз признать тот факт, что ВСЁ уже было придумано до нас, надо только умело применять этот многовековой опыт предков.

Ещё одна местная достопримечательность – Спасо-Прилуцкий монастырь, посещение которого было спланировано на третий день нашего тура.

Раньше мы неоднократно видели его граненые башни пастельных цветов, проезжая в поезде «Москва-Архангельск». И вот выдался случай заглянуть внутрь этого монастыря-крепости.

А в том, что это крепость, нет никаких сомнений. Чего стоят одни только приземистые шестнадцатигранные башни, соединенные мощными стенами 7-метровой высоты! Их строительство было завершено в 1656 году. К тому времени в арсенале монастыря числилось 30 орудий.

Основан монастырь был в 1371 году учеником Сергия Радонежского Димитрием Прилуцким. Это один из самых древних монастырей Руси, на строительство которого жертвовал средства сам Дмитрий Донской. На эту землю не ступала нога монгольских кочевников, сюда свозились на хранение драгоценности из храмов и соборов столицы перед сдачей её французам в 1812 году.

Постройки и всё внутренне пространство монастыря наполнены сдержанностью, размеренностью и спокойствием, характерными для Русского Севера.

Вот и мы расставались с Вологдой с чувством умиротворения, увозя с собой впечатления и … вологодские масло и сгущенку :)