Форт "Великий Князь Константин" в Кронштадте

Вадим Хохлов ср, 01/11/2017 - 22:43

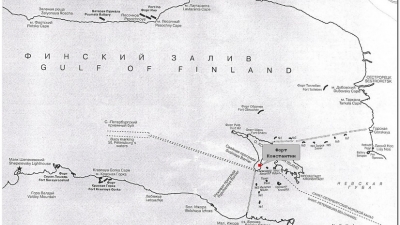

Один из самых крупных и доступных для ознакомления фортов острова Котлин – форт «Великий князь Константин». Он находится в средней части острова, на южном побережье, практически у въезда в тоннель, соединяющий Кронштадт с Ораниенбаумом.

Как добраться на форт «Константин»?

На автобусе №101 от м. «Старая деревня» до первой остановки на острове Котлин, вернуться к автостраде и по ее левой стороне пешком, чуть меньше 2 км, до въезда в туннель.

В 1808 году этот участок суши был островом. И здесь построили первую среди кронштадтских двухъярусную артиллерийскую батарею, чем обусловлено ее изначальное название - «Двойная южная». Переименовать батарею в форт «Константин», в честь своего сына великого князя Константина, повелел император Николай I, после посещения батареи в 1834 году.

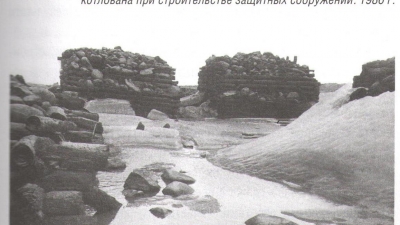

В основании батареи были установлены деревянные ряжи, наполненные камнями, которые благополучно сохранились до начала строительства защитной дамбы в Финском заливе в 1986 году. Поверх ряжей были устроены два яруса деревянных укреплений для размещения сорока девяти орудий. Интересно был решен вопрос противодесантной обороны – вокруг батареи на расстоянии 200 м было вбито два ряда свай, препятствующих подходу кораблей противника к берегу.

В гранит форт «одели» в середине XIX века. Причин было две – затратность ежегодного ремонта деревянных строений после ледоходов, и опыт фортификации, приобретенный в Крымской войне. В 1860 году появилась эскарпная 300-метровая стена, выложенная из шести-тонных гранитных блоков.

В 1890 году форт был соединен с островом Котлин насыпной дамбой, благодаря чему сегодня он оказался таким доступным.

Вход на форт возможен только через турникет, но, впрочем, бесплатно. По правую руку от дороги располагается казарма рядового состава. Это и все остальные сохранившиеся строения исчисляют свою историю с середины XIX века.

Обогнув казарму, можно попасть в артиллерийские погреба батареи орудий Канэ, проектированием которой занимались в том числе участники обороны Севастополя (Э.И. Тотлебен, А.М. Берх и другие).

По дорожкам коридоров передвигали тележки со снарядами для последующей подачи наверх, в орудийные дворики батареи.

Валганг батареи отреставрирован, но, конечно же, имеет свою незавершенность из-за отсутствия орудий…

Укрепления неоднократно претерпевали изменения. Казематы с амбразурами для круговой обороны расчетов в случае прорыва неприятеля на батарею – одна из таких реконструкций.

Оказалось, что помещения батареи связаны коридором с выдвинутой вперед батареей «Шведе». Здесь располагались пять орудий, защищенных гранитным и броневым брустверами.

Назначение батареи – стрельба прямой наводкой по прорывающимся кораблям противника, так называемый «кинжальный огонь». Основным недостатком подобной защиты орудий был малый сектор обстрела, ограничиваемый амбразурами. Для перекрытия других зон на форте было построено еще две батареи с броневыми брустверами, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Вот так выглядит броневой бруствер батареи Шведе с фронтальной стороны сегодня. Амбразуры смотрят как раз на судоходные ворота защитной дамбы.

На левом фланге форта располагалась вторая батарея «кинжального огня», от которой осталась только насыпь. Фронтальная броневая и потолочная защиты казематов практически полностью демонтированы «Вторчерметом».

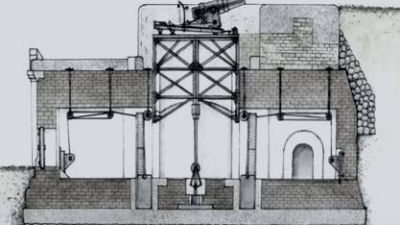

На левой оконечности насыпи, ближе к заливу сохранились казематы и фрагменты двух шахт, в которые укрывались 13,5-дюймовые экспериментальные орудия системы Паукера.

Цель создания системы – повышение скорострельности и максимально возможная защита орудийных расчетов и самих орудий от вражеского огня. После произведенного выстрела платформа с орудием с помощью паровой машины опускалась в защитный колодец. Орудие заряжалось и поднималось на боевую позицию для производства очередного выстрела. При этом скорость перезарядки орудия сократилась с 5 мин до 15 сек.

Строительство батареи Паукера было закончено в 1879 году.

Левый фланг форта заканчивался батареей из четырех 10-дюймовых орудий.

Для защиты от шторма и возможного десанта внутренняя гавань форта была прикрыта искусственно насыпанным молом.

Павильон оптического дальномера, построенный в 1870 году по проекту В.Ф. Петрушевского, обеспечивал обзор всего водного пространства до южного берега Финского залива. Он дал возможность управлять огнем фортов «Павел I» и «Александр», к которым были проложены подводные кабели связи.

От батареи правого фланга, построенной в 1901 году, до сегодняшнего дня сохранились часть казематов и орудийных двориков…

В статье использованы материалы из книги Л.И. Амирханова и В.Ф. Ткаченко «Форты Кронштадта».