Ворошиловская батарея Русского острова

Вадим Хохлов чт, 03/10/2016 - 22:55

При посещении грозных береговых сооружений, обеспечивавших оборону Санкт-Петербурга – Ленинграда, неоднократно задавались вопросом – какие подобные оборонительные комплексы были созданы отечественными фортификаторами для защиты других приморских зон и военно-морских баз России?

Неудивительно, что во время командировки в славный город Владивосток, невзирая на усталость от перелета и ненастную погоду, предпринял попытку познакомиться с одним из таких объектов – легендарной Ворошиловской батареей на Русском острове.

Как добраться до Ворошиловской батареи на Русском острове?

Несмотря на то, что в 2012 году Владивосток и Русский остров соединил трехкилометровый мост, до огневой позиции батареи, где создан мемориальный комплекс, общественным транспортом добраться не представляется возможным. Городские автобусы заканчивают свои маршруты сразу за Дальневосточным Федеральным Университетом. От конечной остановки ножками топать больше 10 км. При моем лимите времени других вариантов, кроме как такси, не оставалось. От гостиницы «Азимут» на ул. Набережной поездка на остров и обратно с часовым ожиданием на батарее обошлась в 2 тысячи.

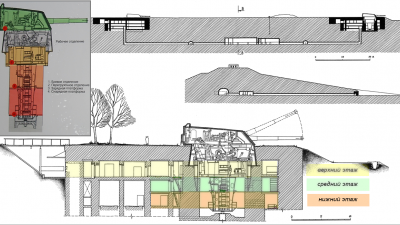

Ворошиловская батарея – это береговая батарея №981 имени Клима Ворошилова, состоявшая из двух бронебашен с тремя 305-мм орудиями каждая. Кроме того, в состав батареи входили главный и запасной командные пункты, прожекторная станция, комплекс подземных и наземных сооружений, причал и железнодорожные пути. Под каждой из башен расположены жилые, технические помещения и склады боезапаса с заглублением до 15 м. Осмотру доступны только верхние три этажа. Толщина бетонного слоя над верхним этажом комплекса составляет 2,8 м, толщина фронтальной стены – 4 м, тыльной и фланговых – 1,5 м. Подземные помещения обоих башенных установок соединяются между собой в единый комплекс потерной на глубине порядка 25 м. Протяженность потерны – 250 м. Где-то там, внизу, спрятаны и дизели, и артезианская скважина с питьевой водой…

Решение об укреплении обороны Владивостока посредством строительства береговой батареи №981 было принято весной 1931 года. В качестве артвооружения предусматривалось использовать демонтированные две средние башни главного калибра МК-3-12 с линкора Балтийского флота «Михаил Фрунзе» (бывший «Полтава»), получившего значительные повреждения во время пожара в 1919 году. Примечательно, что однотипные носовая и кормовая башни главного калибра этого же линкора в 1954 году были установлены на севастопольской 459-ой (бывшей 30-ой) батарее.

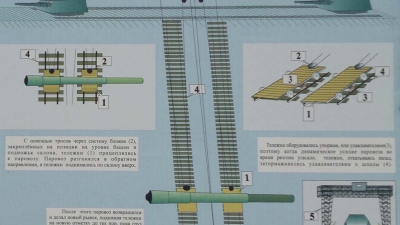

Два года выполнялись скальные и подземные работы, монтировался батарейный кран. В бухте Новик был построен специальный причал, к которому морем доставлялись башни, механизмы и орудийные стволы. Далее 1,5 км на специально построенных железнодорожных платформах оборудование доставлялось к подъемникам с тележками. Здесь при помощи паровоза и систем тяг грузы поднимались непосредственно на горизонт батареи. Все эти транспортно-подъемные устройства строились из расчета обеспечения последующей эксплуатации батареи. Дело в том, что орудийные стволы имели гарантированный ресурс в 300 выстрелов, а, следовательно, предполагалась их регулярная замена в течении всего срока службы батареи №981.

Первая башенная установка была смонтирована в феврале, а вторая – в апреле 1934 года. В ноябре того же года батарее присвоили имя К. Ворошилова (по всей видимости, по причине того, что он курировал данный проект).

Позднее, к началу Великой Отечественной войны, были построены батареи на острове Аскольд и полуострове Гамова, перекрывшие своим огнем морские подступы к окрестностям Владивостока.

Ворошиловская батарея была расформирована в 1997 году. Несмотря на то, что из ее орудий не было произведено ни одного боевого выстрела, но состав пороха и технология его производства до сих пор являются секретом.

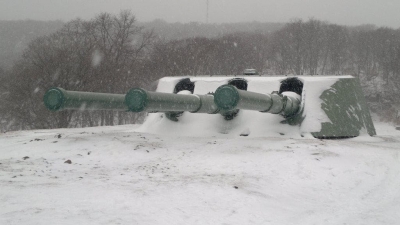

На батарее до сих пор лежат шесть стволов, замененных в 1941 году. Вес каждого их них 50,7 т – не больно-то и подвигаешь!

Под снегом видны оставшиеся элементы устройств, поднимавшие эти изделия Обуховского сталелитейного завода.

Особенность береговой батареи №981 – отсутствие морских пейзажей (внутренняя бухта Новик не в счет). Открытое море скрыто за береговыми сопками, что повышает скрытность и, следовательно, живучесть батареи. Наводка своих орудий по целям осуществлялась по данным, передаваемым с командных пунктов, располагавшихся на горах Вятлина и Главной.

Свежий ветер со снегом только подчеркивает суровость и значительность этих столетних механизмов. Кажется, что здесь не место суете и смеху… Удивительно, но последние выстрелы главного калибра производились в 1992 году. Успешно! По словам очевидцев, при выстрелах батареи в близлежащих поселениях вылетали оконные стекла!

Осмотру доступны все три отсека боевого отделения первой башенной установки, разделенные перегородками. Обозначение башни «МК-3-12» содержит следующую информацию: морская корабельная, 3-х ствольная, с 12-ти дюймовыми орудиями. Броневая защита башни – 300 мм в лобовой и боковых стенах, 200 мм в куполе. Почти 16-ти метровые стволы выбрасывают при помощи заряда полтонны металла на прицельную дальность 35 км!

Конечно, ржавчина присутствует, но ощущение готовности к выстрелу не покидает ни на минуту.

От основания насыпи хоботы орудий смотрятся еще внушительней. Обратите внимание на маленький, как его здесь называют, «стволик», на крайнем левом орудии. Это действующее 45-мм орудие. Как уже сообщалось, выстрел главного калибра обходился достаточно дорого и, к тому же, сокращал ресурс ствола. Вот и придумали комендоры-руководители такой экономичный вид артиллерийской подготовки расчета.

Спуститься ко входу в подбашенные помещения можно по трапу, но для загрузки боезапаса использовался подъездной путь ниже.

Сразу у входа в помещения верхнего этажа на тележке «подремывает» снаряд для практической стрельбы. Весит эта «болванка» 471 кг!

В следующем помещении представлен фильтр очистки воздуха. Ранее он был смонтирован в систему вентиляции, которая обеспечивала до 10 часов автономности комплекса.

Для связи с командными пунктами и между помещениями комплекса использовались безбатарейные телефоны боевой связи с индукторным вызовом.

Миновав длинный коридор, достигаем помещения, охватывающего кольцом рабочее отделение бронебашни. А во внутренней части кольцевой бетонной шахты, на уровне потолка верхнего этажа подземелий находится сложная система из направляющих желобов и 144 катков с пружинами, обеспечивающая горизонтальное вращение всего башенного комплекса – от боевого до снарядного отделения. Общий вес башенной установки – 1200 т, вращающейся части – 900 т. Механизм вращения приводился в действие электромоторами, запитывающимися от местного дизеля, но был предусмотрен и ручной вариант вращения башни усилиями 10-12 бойцов.

Обязательные атрибуты военных помещений – предупреждающие надписи и пирамиды для хранения винтовок личного состава – в наличии.

В одном из ответвлений от кольцевого помещения находится кабинет, а по-военному - командный пункт командира батареи. Аскетично.

Часть кольцевого помещения расширена и обустроена под кубрик для личного состава боевого расчета башни, численность которого составляла 75 человек. Здесь служивые, подобно экипажу подводной лодки, располагались только в часы учений и прочие угрожаемые периоды.

Кольцо «замкнулось», можно спуститься по трапу на этаж зарядного погреба.

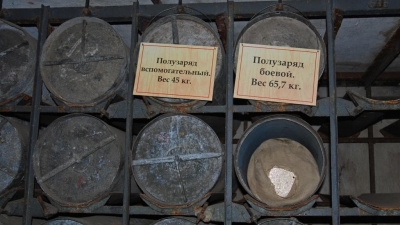

Зарядный погреб опоясывает башенный ствол и оборудован стеллажами для хранения 1200 полузарядов для производства выстрелов, упакованных в цинковые тубусы. Вообще-то в ствол закладывается один заряд, но в крупнокалиберной артиллерии вес такого заряда неподъемный, поэтому, исходя из физических возможностей заряжающих, заряды разделили на две равные доли, без малого по 66 кг каждая.

Для подачи полузарядов из погреба на платформу заряжания в стенах сделано 4 пары отверстий – турникетов.

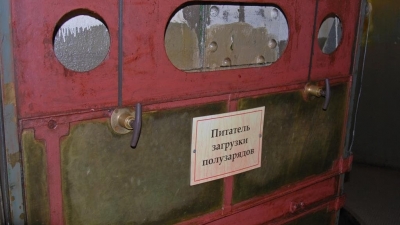

Заряжающий, находящийся на неподвижной платформе, принимал полузаряд из турникета и по команде загружал его в питатель загрузки полузарядов, находящийся во вращающейся части подбашенного «ствола».

Спускаемся на следующий уровень – в снарядный погреб. В аналогичном верхнему хранилищу помещении на ложементах хранятся 600 снарядов.

При заряжании снаряд поднимался ручной талью, доставлялся по монорельсу на ближайший передаточный лоток, по которому скатывался на снарядную платформу.

На снарядной платформе к лотку успевал подойти промежуточный стол, обеспечивающий перекатку снаряда в зарядник подвижного подбашенного «ствола». Зарядник по питающей трубе поднимался на следующий этаж, принимал на себя два полузаряда и «летел» в рабочее отделение башни.

Даже с учетом того, что часть перегрузочных операций выполнялась вручную, тренированный боевой расчет обеспечивал выстрел орудия каждые 40 сек!

Описание процесса стрельбы выглядит достаточно просто. Но каково было находиться внутри этого крутящегося, звякающего, звонящего, сотрясающегося от выстрела, изрыгающего металл и огонь монстра! Не просто находиться, а точно и ритмично выполнять свои обязанности, становясь неотъемлемым элементом единого механизма!

Гордость и уважение – те чувства, которые испытываешь при знакомстве с подобными знаковыми сооружениями, обеспечившими одним только своим существованием неприкосновенность границ Отечества.

В статье использованы материалы из фонда мемориального комплекса «Ворошиловская батарея» и с сайта Русского острова.

Елена

сб, 03/12/2016 - 09:06

Александр

сб, 03/12/2016 - 19:24

Роман

вт, 03/22/2016 - 06:59

Игорь Семыкин

ср, 03/23/2016 - 22:42

Вадим Хохлов

чт, 03/24/2016 - 21:38

Вадим Хохлов

чт, 03/24/2016 - 21:42